|

31樓

令和野狗

2025-12-31 14:34

7.1

對球體的巧妙運用:彼得羅·隆吉(Pietro Longhi)《地理課》(The Geography

Lesson),1750-1752年。奎里尼•斯坦帕里亞基金會(Fondazione Querini

Stampalia),威尼斯(Venezia)。 |

|

32樓

令和野狗

2025-12-31 14:35

上一個千紀的最後十年見證了這三個關於這個星球的敘詞(descriptor)的關係的進一步變化。在宇宙中看到(或者拍攝)這個星球是改寫地球實際與概念中的空間性與詩學的一個刺激因素。鑑於表現形式是表達與傳遞社會含義方面的重要組成部分(constitutive

role),表現地球的問題似乎與我們如此做的技術能力成正比地增加。如今地球似乎同時是機械和有機的,在地化和解轄域化的。詹姆斯·洛夫洛克20世紀70年代自我維持的蓋亞(Gaia)理論通過20世紀90年代半是機械半是有機的賽博格星球突變為持續改進的全球性網際網路的虛擬球體。[16]然而,這樣的地球想像的演變比起發生頻率更新在快速上,並經常無意識地借用、重述極其古老悠久的詩性之見。驅動這個研究的其中一個問題就是歷史地看,當代的全球想像(imaginary)究竟在何種程度上是新穎的。

[16]詹姆斯·洛夫洛克(James

Lovelock),《蓋亞:地球生命新視角》(Gaia:A New Look at Life on

Earth),牛津:牛津大學出版社,1979年;唐娜·哈拉維(Donna

Haraway),《類人猿、賽博格和女人:自然的重塑》(Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention

of Nature),舊金山:自由書社(Free Association Books),1991年;蒂莫西·英戈爾德(Timothy

Ingold),《地球和球體:環境保護主義的拓撲學》(Globes and Spheres: The Topology of

Environmentalism),載《環境保護主義:人類學的視角》(Environmentalism: The View from

Anthropology),K.米爾頓(K. Milton)編,社會人類學家協會專著32( ASA Monographs

32),倫敦:勞特利奇出版社(Routledge),1993年,31-42頁;約翰·皮克爾斯(John

Pickles),《地面實況數據:地理信息系統的社會影響》(Ground Truth:The Social Implications of

Geographical Information Systems),紐約:吉爾福德出版社(Guilford),1995年。 |

|

33樓

令和野狗

2025-12-31 14:36

宇宙地理學和全球地理學

|

|

34樓

令和野狗

2025-12-31 14:36

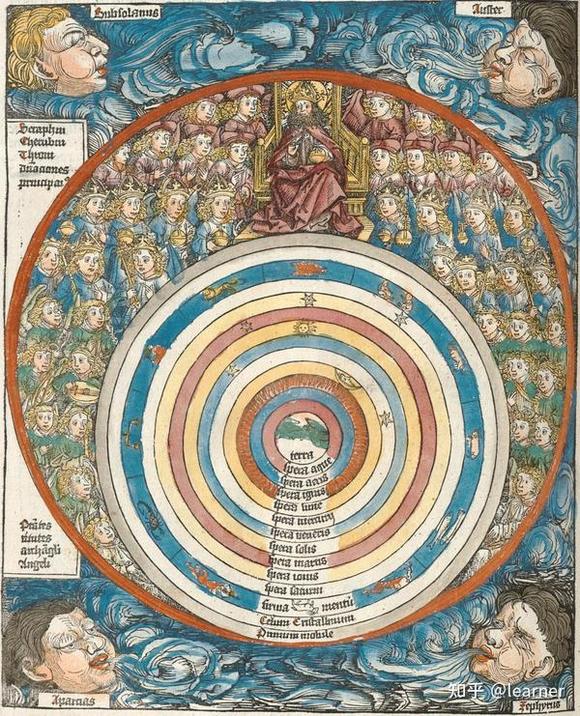

天球中行星間的關係在傳統上是宇宙學(cosmology)和宇宙地理學(cosmography)所關心的問題。而如今,天球(celestial

globe)是指太陽系內外的獨立行星。直至十七世紀,大多數歐洲人都視封閉球體為宇宙本身的形狀。居於中心的,是居於塵世而易變的土球、水球、氣球和火球,被永恆不變的天球和水晶球重重包圍(見圖1.3)。這些同心球的旋轉運動表現出了一種以形上學將普遍的和諧——那人耳所不及的神性音樂,其研究有類於對幾何和數字的研究——加諸大千世界之上的詩學[1]。宇宙長久以來是由渾天儀展現的,用托勒密的話說,那是一種數學實現(mathematical

realization)。渾天儀由赤道、南北回歸線、北極圈、南極圈總共五道天文學觀測得到的(緯線)圈,極軸(polar

axis)和包含有黃道帶在內的黃道線構成,或許希臘地球儀工匠(sphairopoiia)已有製作。從十五世紀晚期開始,歐洲地球儀工匠與插畫畫匠將彼此迥然不同的地球與天球配為一對,暗中破壞了天上世界與地上世界的宇宙統一性。此後宇宙地理學研究的完整範圍將由三種地球的表現方式表現,而讓天地共享軸心和圓環的渾天儀成為了中介地球與天球的統一符號,成為了宇宙地理學的標誌。

[1]施皮策(Spitzer),《古典與基督教的世界和諧構想》(Classical

and Christian Ideas of World Harmony);哈林(Hallyn),《世界的詩性結構》(Poetic

Structure of the World)。

|

|

35樓

令和野狗

2025-12-31 14:36

畢達哥拉斯思想和柏拉圖主義持久的哲學影響,維持了對數學關係和概念形式不可腐壞的完美性的信念。圓,圓周上任一點與圓心等距、其空間關係由數學上美妙難言的π決定,這樣的規則圖形是幾何意義上最完美的三維體。似乎在所難免的是,球會成為總體性與普世性的符號、跨越人類文化而在圖像志意義上意義非凡。在西方,它代表了信仰、正義、希望與堅毅;它表示機遇和幸運;它既象徵了博雅教育,又象徵了機械科學。地球是天文學不容非議的代表符號,它位於人格化的哲學腳下。它所引發的形上學聯想決定了其在預測未來方面的功用——是以水晶球的形式。[2]然而,如果說球體的形狀堪屬完美,而天體的旋轉運動又可預見,位於堅實地面上的球體則表明了截然相反的不穩定性。比如,立方體和稜錐這些有著平坦底面的形狀使其能夠穩穩停留在地面之上,而相較之下,球體則是容易移動的。代表吉慶與災厄的球體由是象徵著不可預測性與普世性,(而這就是)平凡世界的生活情況。

[2]在早期近代的地圖上,擬人化的幸運女神常伴隨鼓滿的風帆在大海上登場,或者有時站在貝殼上象徵航行的種種不確定。

|

|

36樓

令和野狗

2025-12-31 14:36

幾何學構建的球體概念和這個既形而下又形而上的星球之間的關聯,產生了更多符號聯想。在古典諸神的眾多圖像志符號(attribute)中,球形是獨屬阿波羅的。球形之後又變成了基督教三位一體的標誌。聖父有時被描繪成在球體內部;更為常見的,是基督站在球體上或手持一個球體。世俗君主挪用了球體的符號影響力來表示他們各種要求、主張的普世性。球體在公元前75年被羅馬採用代表帝國;加上十字架,它的權威又被法蘭克帝國和德意志神聖羅馬帝國皇帝借用,隨後被哈布斯堡王朝的國王投射遍航海發現的空間。在法國路易十四那富有象徵意味的宮殿中,地球、阿波羅和太陽的符號一體化構成了帝國修辭的核心(見圖6.8)。時間更近一點,在1935年布魯塞爾的一場展覽上,一個直徑六米的鍍金球也展現了在英帝國和大英國協的土地上,太陽永遠不會落下。[3]

[3]卡特琳·奧夫曼(Catherine

Hofman)、達妮埃爾·勒科克(Danielle Lecoq)、夏娃·內特尚(Eve Netchine)和莫妮克·佩爾蒂埃(Monique

Pelletier),《地球與其圖像》(Le globe et son image),巴黎:法國國家圖書館(Bibliothèque

Nationale de France),1995年。

|

|

37樓

令和野狗

2025-12-31 14:37

1.3 基督教化的宇宙,來自哈特曼·舍德爾(Hartmann Schedel)的《編年史》(Liber

chronicarum),1493年。德克薩斯大學奧斯汀分校,哈里·蘭塞姆人文研究中心(Harry Ransom Humanities

Research Center)。 |

|

38樓

令和野狗

2025-12-31 14:37

6.8 明信片,展現凡爾賽宮宮殿與花園的鳥瞰圖,朝西,約1990年。 |

|

39樓

令和野狗

2025-12-31 14:37

幾何球形平滑而均一;為其表面著色則能豐富其含義。在西方圖像學傳統中,白色代表著純潔和完美,而金色則表示權力、統治和商業。更多的象徵含義來自描畫其上的幾何形狀(inscription):渾天儀的環與帶象徵著宇宙和諧;載有航班路線的地球,其上的放射性網絡代表著商業影響的地理範圍。天球和世界地圖上構成網格的經緯線也顯示出它們超越製圖、立法和航行用途的重要意義。它們不僅形塑了地球不斷演進的數學視覺形象,還將這個星球納入自己的屬地。1493年的教皇子午線在大西洋的海洋空間分割西班牙和葡萄牙的帝國領地聲索,開啟了重塑東西含義、導致今日拉丁美洲的語言分布的全球化地緣政治話語。[4]兩極,從地形上說是無形的,卻成為了實際的地點,成為了為國家自我誇耀的事業所奮鬥的個人英雄自我犧牲的場所。回歸線、赤道線和畫在氣候帶之間的界線顯示了從希臘羅馬時代就有的自然與人類生活世界的區分。球體投影圖上的點、基本方向——東西南北——激起了強而有力的目的論、人類學聯想。很大程度上由這些地球儀上的假想點和假想線所建構,西方的地理想像在將它們化為遍及地球表面的現實空間上投注了極度的精力和熱情。在此過程中,全體人類和環境的意義和身份認同都被改變了。

[4]布羅頓(Brotton),《貿易領土》(Trading Territories),第125-126、147-148頁。 |

|

40樓

令和野狗

2025-12-31 14:38

在地球上純然地描畫幾何形狀之外,阿波羅式的目光還在其表面畫下海路界線作為基本分界。對地中海歐洲和大西洋歐洲的居民而言,這樣的基本分界尤其容易理解,他們居住在地形破碎的半島和島嶼上並航行其間,其他群島文明也是一樣。但海陸模式不是描繪全球地理特徵的唯一可能。從太空看來,顏色和色調差異與雲的運動模式才主導了地球的表面格局。地理學(Geography)傳統上被人與宇宙地理學(cosmography)和地方地理學(chorography)區分開來,就是因為其對如此格局的關注,而非對天文和地方的空間再現。[5]以海洋和陸地為首要的地理秩序直到二十世紀才得到確定——一個不斷全球化的歐洲地理想像所強加的認知。[6]海陸面積、分布,還有它們的互相包圍長久以來都爭論不休。地球的地理命名必然是隨意與因循的,而不是邏輯與實證的,地圖冊或者世界地圖上似乎存在的秩序與穩定有欺騙性:寫滿地名的地球是競爭的空間而不是和諧的空間。連子午線的定位與編號都有一場文化政治,在1884年由英帝國推行,近年又受到要求將本初子午線移至太平洋的後殖民提議的挑戰。[7]儘管歐洲東側的陸地邊界不可見,歐洲名義上仍系大陸(continent),而與歐洲同樣大小的印度和格陵蘭則被分別授予次大陸和島嶼的身份。

[5]約翰·迪伊(John Dee)1570年為歐幾里得《幾何原本》英譯版所作的《數學序言》做出了這種區分,這直到十六世紀晚期還是稀鬆平常。 [6]劉易士(Lewis)和魏根(Wigen),《大陸的神話》(The Myth of Continents)。 [7]移動本初子午線的提議來自德國歷史學家阿諾·彼得斯(Arno Peters),更為人所知的是他的等面積世界地圖。 |